開発ストーリー

皆さんがよく召し上がっているホタテ。フライやお刺身などが代表的なメニューですが、その貝殻について考えたことはありますか?

青森県のホタテは、北海道に次ぐ全国第2位の生産量を誇ります。ホタテの身は刺身や加工品として出荷されますが、毎年何万トンもの貝殻が発生しています。その多くは野積みにされたり、空き地に放置されたりしており、処理が課題となっていました。

これまで、貝殻は養鶏場や牧場の飼料添加物として利用されたり、畑のpH調整剤(石灰肥料)として活用されてきました。これは、貝殻の主成分であるカルシウムが生物に必要な栄養素であり、またアルカリ性の特性を持つためです。しかし、十分に活用されることなく、多くが廃棄され続けていました。

青森にはホタテの貝殻が豊富にあり、毎年新たに発生し続けています。近年、新たな加工技術が発見されたことで、貝殻の持つ可能性が再評価され、さまざまな用途に利用できることが明らかになりました。

弊社では、15年以上前からホタテ貝殻の有効活用方法を研究してきました。青森県では年間15万トンものホタテ貝殻が廃棄されており、その処理問題が社会問題になっています。そのような背景のもと、貝殻を資源として活用し、環境問題の解決に貢献するために研究を続けています。

ホタテ貝殻パウダーの特性と活用

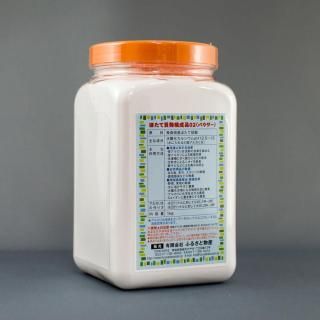

ホタテの貝殻にはもともと防虫効果がありますが、さらに貝殻を粉砕し、高温で焼成して得られる酸化カルシウムには、より優れた機能があります。

主な特性

-

化学物質の分解・軽減

-

優れた除菌・抗菌効果(O-157、大腸菌、黄色ブドウ球菌、白癬菌、レジオネラ菌、水虫菌など)

-

消臭効果(腐敗臭、アンモニア臭、アセトアルデヒド臭など)

-

カルシウム補給効果

-

環境保全効果(エコロジー効果)

○貝殻は本来廃棄されるゴミだったが、再利用することで廃棄量の削減と環境保全につながる

大学や企業でもホタテ貝殻の有効活用に関する研究が進められており、ホタテ貝殻パウダーが白癬菌(水虫菌)の生菌率をほぼ0%にする効果を持つことが発見されました。この研究結果はマスコミや新聞などにも取り上げられ、注目を集めています。

貝殻焼成カルシウムとは?

貝殻焼成カルシウムは、ホタテ・牡蠣・ホッキ貝などの貝殻を1100℃以上の高温で焼成し、**炭酸カルシウム(CaCO?)から二酸化炭素を除去することで得られる天然の酸化カルシウム(CaO)です。この焼成プロセスにより、貝殻焼成カルシウムは水に約0.2%溶解し、pH13前後の強アルカリ性溶液(アルカリイオン水)**になります。

アルカリ効果と殺菌・抗菌効果

-

生石灰(CaO)より反応性が低く、発熱量が小さいため、取り扱いやすい

-

強アルカリ性による殺菌・抗菌効果が強く、土壌消毒やpH調整剤として土壌改良に有効(新潟県・千葉県などで特殊肥料として認証済み)

-

天然ミネラル成分(マグネシウム、ナトリウム、リンなど)を含むため、作物の成長促進効果があることが実証済み(新潟県農業総合研究所)

また、強アルカリ成分が細胞壁を通過し、細胞質を加水分解することで殺菌効果を発揮します。これにより、バクテリアを殺菌し、物質の酸化(腐敗)を抑制します。新潟薬科大学の研究によると、貝殻焼成カルシウムは次亜塩素酸と同等の殺菌効果を持ちながら、長時間持続する抗菌効果を発揮することが確認されています。

消臭・化学物質の分解効果

-

腐敗臭(アンモニア臭など)を抑制

-

ホルムアルデヒド(シックハウス症候群の原因物質)の吸着・分解能力が高い(NHKでも放送)

-

VOC(揮発性有機化合物)や農薬成分、ダイオキシン類の分解効果も確認(石川大学の研究)

病院・施設での活用例

貝殻焼成カルシウム(マグナキャプス)0.2%溶液を使用して院内の洗浄を行うことで、以下のような効果が期待できます。

? 殺菌効果による衛生管理の向上

? 継続的な洗浄による抗菌作用

? カビの抑制・除去

? 消臭効果

? 有機塩素系殺菌剤より安全

? コスト削減

? 排水の環境負荷を低減(有害な有機塩素化合物を分解し、河川や下水管の汚染を防止)

?デメリット

? 洗浄作業の変更が必要になる場合がある

? 合成皮革(合皮)などに付着すると白く跡が残る(無害だが目立つ)